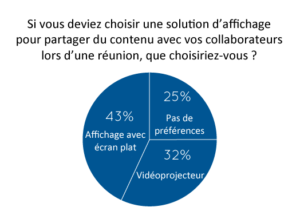

Il existe de nombreuses manières de connecter des sources vidéo à un moniteur ou à un vidéoprojecteur de nos jours. Mais cette multitude de choix peut rapidement devenir un casse-tête étant donné le nombre de ports et de connecteurs devenant obsolètes avec le temps. Et donc au final ? Quelles sont les différences entre toutes ces connexions ? Laquelle doit-on privilégier ? Explications !

Les câbles VGA

Le Video Graphics Array, plus connu sous l’acronyme VGA, est le type de connexion standard le plus ancien que nous connaissons. On pouvait le trouver partout à l’époque de la vidéo analogique. Développé à l’origine par IBM, et commercialisé en 1987 pour la première fois, cette norme a été largement utilisée pour les cartes vidéos, les téléviseurs, les ordinateurs fixe et portables, et les moniteurs.

La résolution peut aller jusqu’à 640×480 pixels avec 16 couleurs, ou bien 256 couleurs en baissant la résolution à 320×200. Cette résolution est d’ailleurs connue sous le nom de mode 13h et correspond à la résolution utilisée pour le démarrage de votre ordinateur lorsqu’il est en mode sans échec. Il a été utilisé couramment dans les jeux PC de la fin des années 1980 et jusqu’en début 1990. Autant dire que tous les jeux dit d’arcades étaient concernés.

La particularité du câble VGA est qu’il peut transporter des signaux vidéo répartis sur les cinq canaux RGBHV : Rouge, Vert, Bleu, synchro Horizontale et synchro Verticale. Le connecteur VGA se compose de 15 broches que l’on décompose en trois rangées de cinq broches, et généralement de couleur bleue. De chaque côté de la prise on retrouve deux vis permettant ainsi de fixer solidement le câble à l’appareil concerné.

Aujourd’hui, il est rarement utilisé et est considéré comme ancien, puisque remplacé par les câbles numériques DVI, DisplayPort et HDMI.

Les câbles RCA

Vous connaissez certainement ces fameux câbles rouge, blanc et jaune ! Il était autrefois le type de connexion le plus populaire pour les dispositifs visuels et audio. Vous savez, ceux que vous retrouviez derrière vos écrans de télévision cathodiques.

L’appellation RCA fait référence à des connecteurs en métal à l’extrémité des câbles qui trouve son origine dans le nom Radio Corporation of America, l’initiateur de cette connexion. Les câbles rouges et blanc correspondent à l’audio quand le câble jaune correspond quant à lui à la vidéo. Utilisés ensembles, ils permettent donc de transmettre l’audio stéréo et la vidéo jusqu’à 480i ou 576i (le « i » fait référence ici à « Interlaced video », ou vidéo entrelacée).

Mais comme le VGA, les câbles RCA ont été remplacé petit à petit par les liaisons numériques pour disparaître totalement aujourd’hui.

Les câbles SDI

La version professionnelle du câble RCA correspond au câble coaxial terminé par des prises BNC. Il utilise le standard SDI. Ces câbles utilisés depuis très longtemps fonctionnaient à l’origine en analogique. Puis ils sont passé au numérique, toujours sur le même câble. La norme SDI évolue avec des débits équivalents à ceux du HDMI ou du DisplayPort. Pour cela, il faut des appareils compatibles, un câble coaxial de qualité et des terminaisons parfaitement réalisées.

Le SDI est utilisé principalement dans le milieu broadcast car il est immunisé aux interférences et autres parasites. De plus, il fonctionne sur de très grandes longueurs. Enfin, le connecteur BNC à verrouillage assure une fiabilité totale en évitant tout débranchement intempestif.

Le SDI est de moins en moins présent, remplacé par les autres types de câbles numériques ci-dessous.

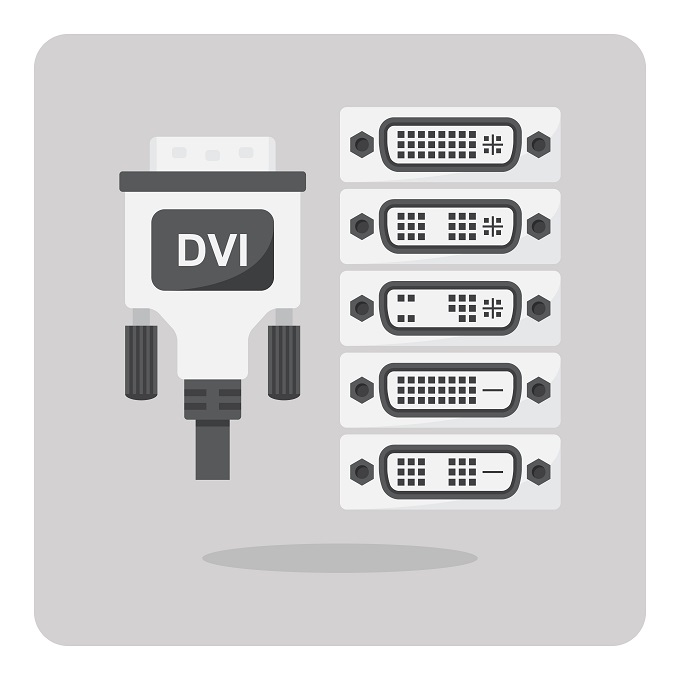

Les câbles DVI

Près de 10 ans après l’apparition du VGA par IBM, le groupe lance son successeur en 1999 : le DVI. La nouvelle connexion Digital Visual Interface permet de transmettre la vidéo numérique non compressée via l’un des trois modes différents suivant :

- DVI-I (Intégré), il combine à la fois numérique et analogique dans le même connecteur

- DVI-D (numérique), il prend en charge les signaux numériques uniquement

- DIV-A (analogique), il prend en charge l’analogique uniquement

Les modes DVI-I et DVI-D quant à eux peuvent être de deux types : mono ou dual-link. Le mono peut supporter les résolution jusqu’à 1920 x 1200p à 60Hz, tout en ajoutant un deuxième émetteur numérique. Le Dual-link quant à lui permet d’augmenter la résolution jusqu’à 2560 x 1600p à 60Hz. Développé pour parer à l’obsolescence du VGA, le DVI permet de conserver les connexion analogique via le DVI-A, et peuvent même être rétro-compatibles avec les connexions VGA !

Et après le DVI, je demande le mini-DVI !

Vous ne voyez pas ? Il s’agissait pourtant de la connexion des ordinateurs Apple jusqu’en 2008. A la place du mini-VGA, ils ont donc développé le mini-DVI pour l’inclure dans les iMac et MacBook. Il ne permet pas de prendre en charge les connexions dual-link et se limite donc à des résolutions de 1920×1200 pixels. Depuis son arrêt en 2008, le mini-DVI a été remplacé par le mini-DisplayPort.

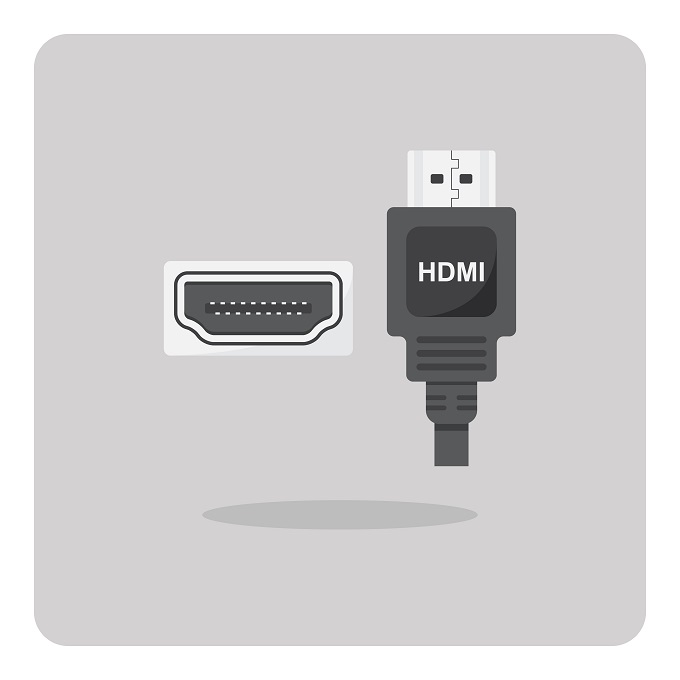

Les câbles HDMI

Le câble High Definition Media Input permet le transfert de vidéo propriétaire, mais on ne vous le présente plus étant donné son succès. Créé par un groupe de fabricants de produits électroniques, tels que Sony, Sanyo ou encore Toshiba, il permet de transférer la vidéo et l’audio non-compressé pour les ordinateurs, les téléviseurs, les lecteurs DVD/Blu-Ray, etc.

La norme HDMI évolue régulièrement et nous en sommes à la version 2.1. Cette dernière permet la prise en charge de la 8K non compressée à 48 Gbps, ainsi que l’audio en haute résolution en 24 bit à 192kHz. Les versions inférieures encore largement utilisées sont compatibles avec la 4K et l’UHD. L’HDMI utilise par ailleurs les même formats vidéo standard que le DVI et permet donc la compatibilité avec ce dernier. Et puisque aucune conversion de signal n’est nécessaire, il n’y a pas non plus de perte de qualité !

Saviez qu’il existe trois connecteurs HDMI ?

- Le HDMI classique (type A) est utilisé sur la plupart des produits audiovisuels, sources comme afficheurs,

- le Mini-HDMI (type C), correspond à la connexion utilisé sur les ordinateurs portables et les tablettes,

- le Micro-HDMI (type D) quant à lui est utilisé principalement sur les appareils mobiles ou les caméras.

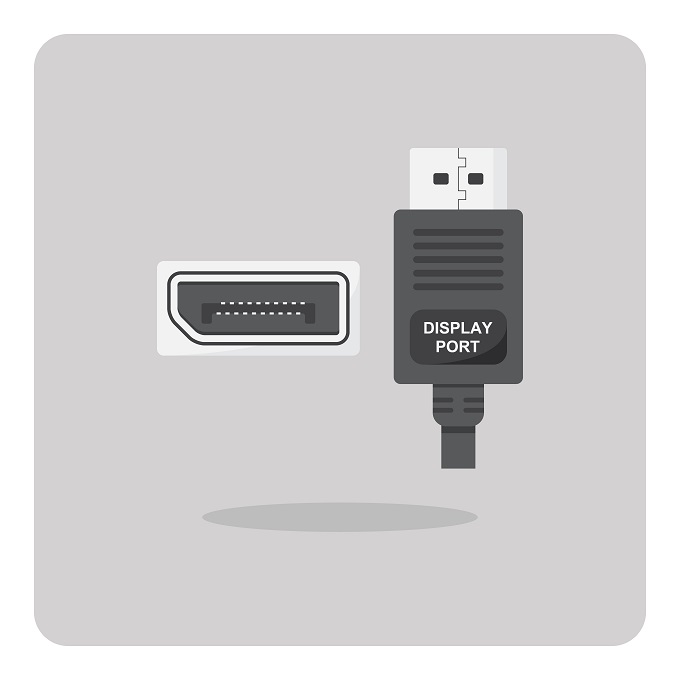

Les câbles DisplayPort

Il s’agit d’une interface d’affichage numérique développé par la VESA (Video Electronics Standards Association). Elle sait transporter la vidéo et l’audio numérique, ce qui le rend similaire au HDMI. Toutefois, le DisplayPort est réservé au monde informatique et aux appareils professionnels. Il n’est jamais utilisé sur les téléviseurs et autres appareils grand public.

Le DisplayPort 1.4 permet de transporter les signaux jusqu’à la 8K (7680 x 4320p) à 60Hz. Il est notamment possible de connecter ensemble des périphériques DisplayPort et HDMI via un adaptateur Dual-Mode.

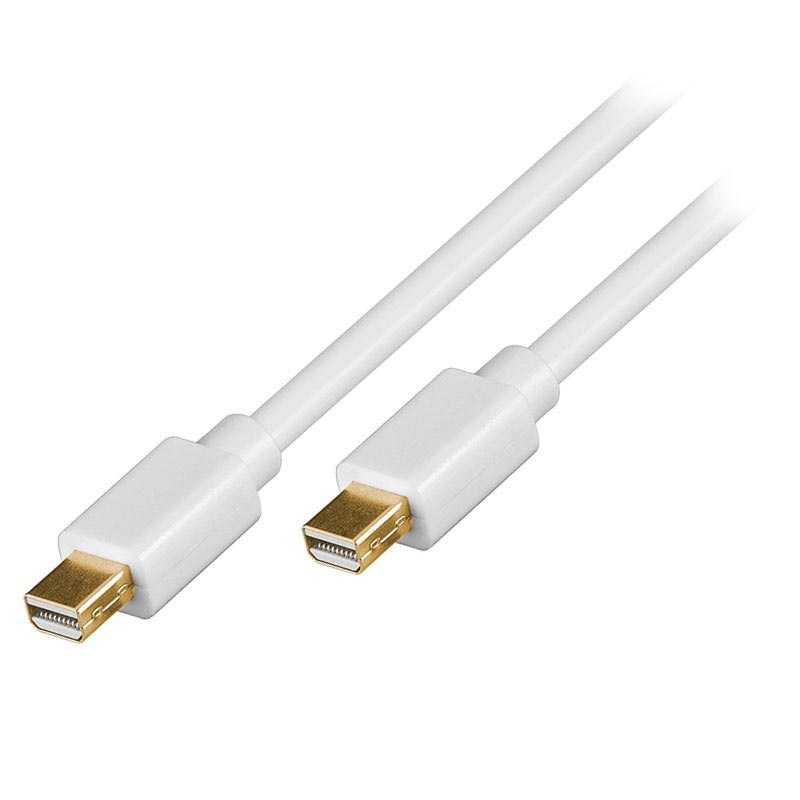

Et son petit frère ? Le Mini DisplayPort ?

Comme nous l’avons vu avant avec le mini-VGA, c’est Apple qui a créé ce format de connexion et qui a donc été remplacé par le mini-DVI. Mais même si c’est à Apple que l’on doit cette innovation, c’est la VESA qui l’a introduit sur le marché en 2009. Il a par la suite été largement utilisé dans le monde Windows, essentiellement sur les ordinateurs portables.

Lire aussi : HDMI vs. DisplayPort : quelles différences, quels usages ?

Les câbles Thunderbolt 2

Thunderbolt est une interface utilisée pour connecter des périphériques à un ordinateur. Il a été initialement développé par Intel sous le nom de Light Peak avec des câbles optiques utilisés pour le transfert de données, d’où son nom. Après des tests approfondis, Intel a constaté qu’ils pouvaient faire moins cher avec des câbles en cuivre sans affecter les performances. Cette fois-ci Apple n’a rien à voir avec la création de la connexion, mais il est le premier à avoir introduit le Thunderbolt via ses ordinateurs portables MacBook en 2011.

Et le plus important dans tout ça, c’est que la connexion Thunderbolt est rétro-compatible avec le Mini DisplayPort car elle utilise le même connecteur. La différence se situe au niveau du petit logo : les câbles Thunderbolt ont forcément un petit éclair qui les caractérise. Ce type de connexion permet une vitesse élevée de transfert de données au taux de 20Gb/s.

Avec l’utilisation d’un port Thunderbolt, il est possible de connecter jusqu’à six périphériques grâce à un branchement en cascade, ce qui réduit la quantité de ports nécessaires sur un périphérique.

Les cables USB-C

L’USB-C est un connecteur informatique qui remplace l’USB-A. Il est plus compact et n’a pas de sens, contrairement à l’USB classique. L’USB-C permet donc le transfert de données entre un équipement et un ordinateur. Il est également capable d’intégrer le standard DisplayPort. A ce titre, un câble USB-C peut être un câble uniquement vidéo. Attention, la longueur est limitée à moins de deux mètres et la qualité de fabrication doit être au rendez-vous.

USB-C et Thunderbolt 3

Chez Apple, l’USB-C s’appelle Thunderbolt 3 et maintenant Thunderbolt 4, avec l’usage d’un connecteur identique. Le Thunderbolt 3/4 permet d’augmenter le débit jusqu’à 40Gb/s.

Il existe différents types de câbles USB-C/Thunderbolt 3/4 qui n’ont pas tous la même fonction ni les mêmes capacités :

- données uniquement,

- vidéo uniquement (standard DisplayPort),

- données & vidéo,

- recharge d’appareil uniquement, car le câble USB-C peut aussi être un câble d’alimentation.

Lire aussi : Les avantages et les contraintes de l’USB-C

Les câbles Ethernet

Il ne vous aura pas échappé que la totalité des câbles listés précédemment peuvent être remplacés par un seul et unique modèle : le câble Ethernet. Grâce à la transmission audio/vidéo sur paires torsadées ou sur IP, le câble réseau basique offre exactement les mêmes capacités, le côté pratique en plus.

Tous les câbles vidéo ont une longueur limitée, très limitée pour les plus performants, de l’ordre de deux mètres maximum. Tandis que le câble réseau autorise des liaisons jusqu’à 100 mètres sans aucun problème. La connectique est simple, les câbles peuvent être terminés sur place avec des outils que possèdent tous les électriciens.

Le câble réseau pour la vidéo est utilisé de deux façons possibles :

- point à point – utilise les paires torsadées, comme le HDBaseT par exemple

- multipoints – utilise la technologie IP des réseaux informatiques, comme le NDI ou le SDVoE par exemple

1 Gb ou 10 Gb ?

Afin de faire passer le débit nécessaire sur les câbles réseau en mode IP, il faut tabler sur un réseau 1 Gigabit Ethernet. Cela permet de faire passer la Full HD ou la 4K compressée. Pour de la Full HD non compressée, un réseau 2×10 Gb sera nécessaire ou bien il faudra passer sur de la fibre optique. Mais c’est une autre histoire !

Lire aussi : Le HDBaseT c’est quoi ? Ou comment transmettre le HDMI sur un câble réseau