![[Dossier] Comment fonctionne la vidéo sur IP ?](https://blog.eavs-groupe.com/wp-content/uploads/2020/01/dossier-avoip.jpg)

La transmission via le réseau informatique est la dernière évolution en date des liaisons audiovisuelles câblées. C’est une révolution qui va petit à petit s’installer pour, peut-être, remplacer à terme tout autre type de liaison. Dans un monde futur idéal, les appareils seront reliés entre eux uniquement via des prises RJ45 ou des fibres optiques. Aujourd’hui, il est encore nécessaire de transformer les liaisons physiques en flux réseau. Cela passe par différentes méthodes de compression concurrentes.

Point à point ou multi points ?

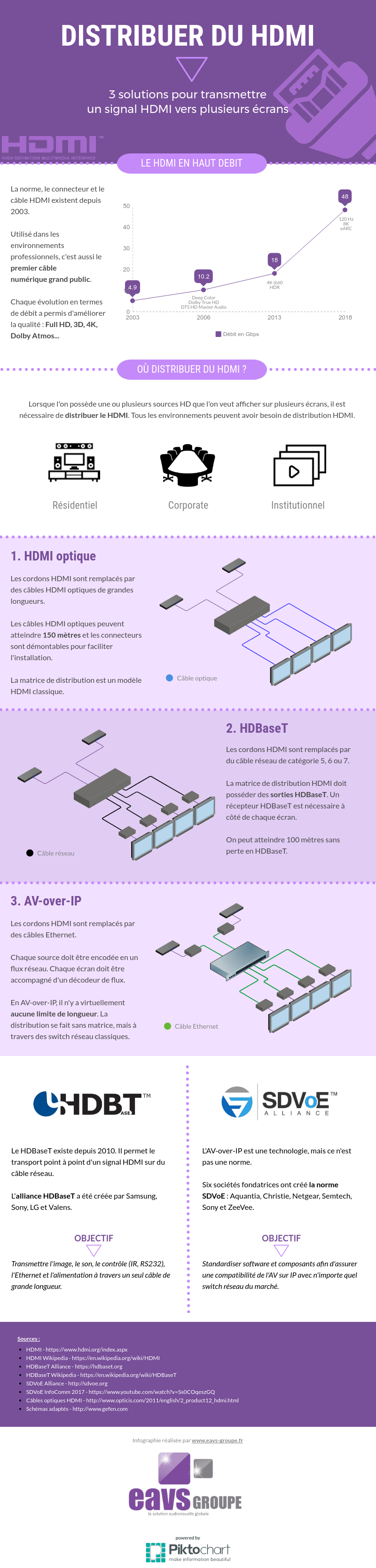

Prenons par un exemple un signal audio/vidéo en sortie d’une source HDMI ou DisplayPort. Si l’on souhaite transporter ce signal sur plusieurs dizaines de mètres pour pouvoir le distribuer, il faut changer de câble. Comme nous l’avons déjà vu à travers différents articles, les signaux HDMI et DisplayPort sont très fragiles : ils nécessitent des cordons qui ne mesurent pas plus de 7-8 mètres.

Le HDBaseT est la solution alternative la plus accessible en terme de budget et de facilité de mise en œuvre. Un extendeur, composé d’un émetteur et d’un récepteur, et un cordon réseau Catégorie 6 entre les deux : le tour est joué. La 4K est supportée, même si elle est compressée. On peut atteindre 30 à 40 mètres de distance entre la source et le diffuseur.

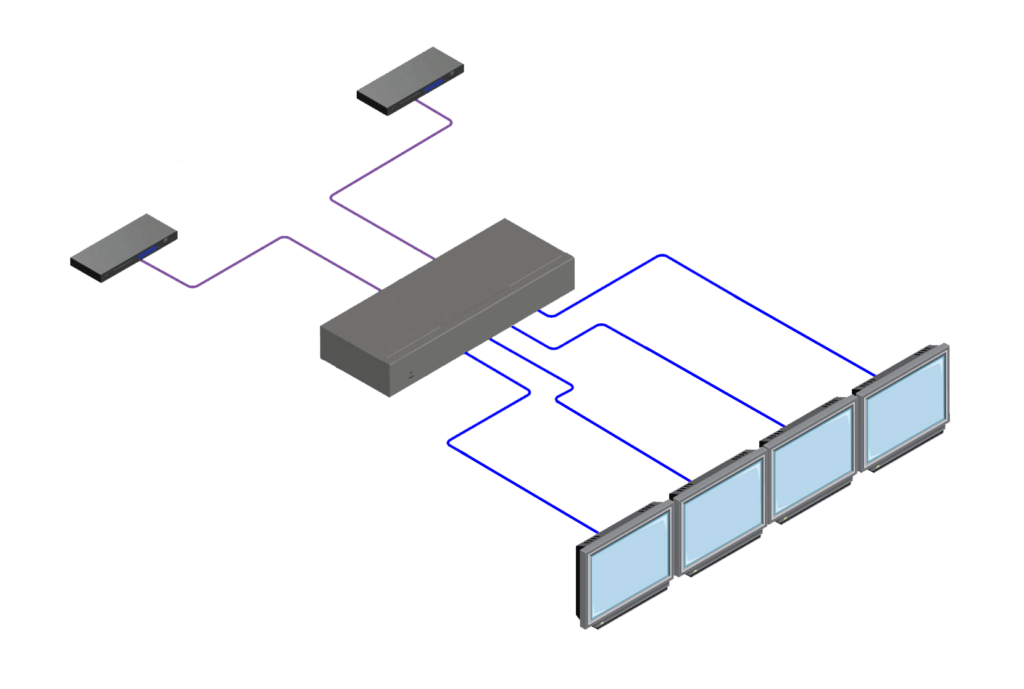

La vraie limite du HDBaseT, c’est son fonctionnement point à point. La liaison est forcément directe entre l’émetteur et le récepteur. Il est possible de passer par une matrice HDBaseT pour gérer la distribution. Ce qui implique une centralisation.

Au contraire du HDBaseT, la vidéo sur IP est décentralisée et multi points. Ce sont deux avantages majeurs qui font toute la force de cette technologie. En résumé, HDBaseT et AVoIP ne s’opposent pas : ils se complètent selon les besoins.

Codec : codage et décodage

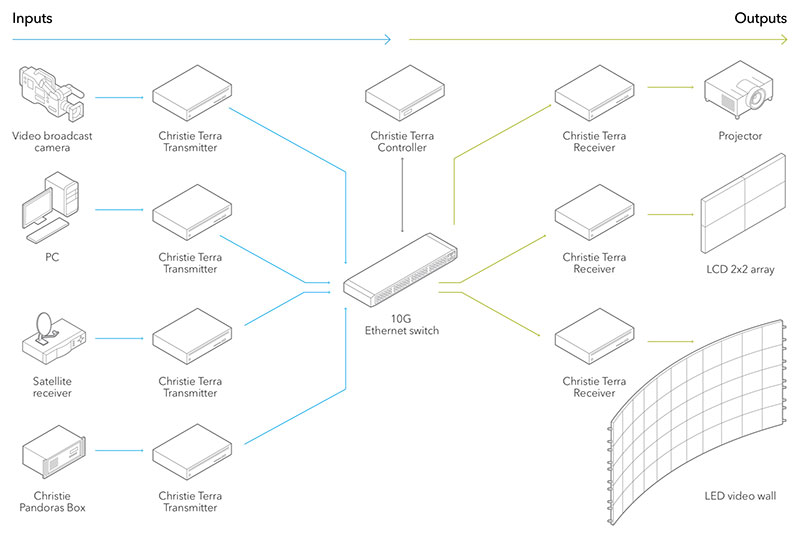

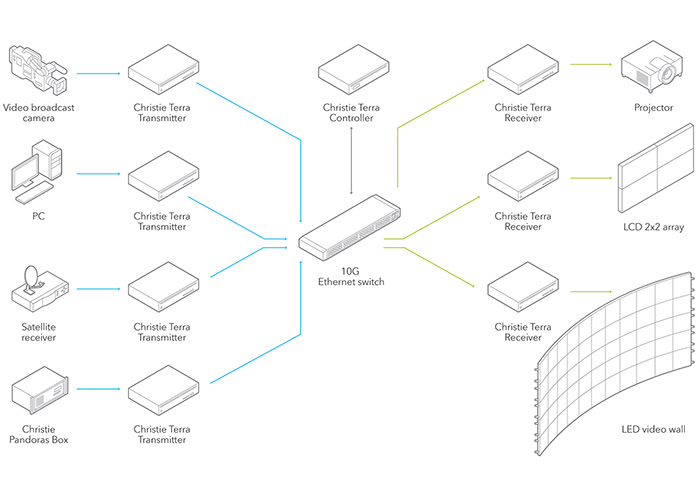

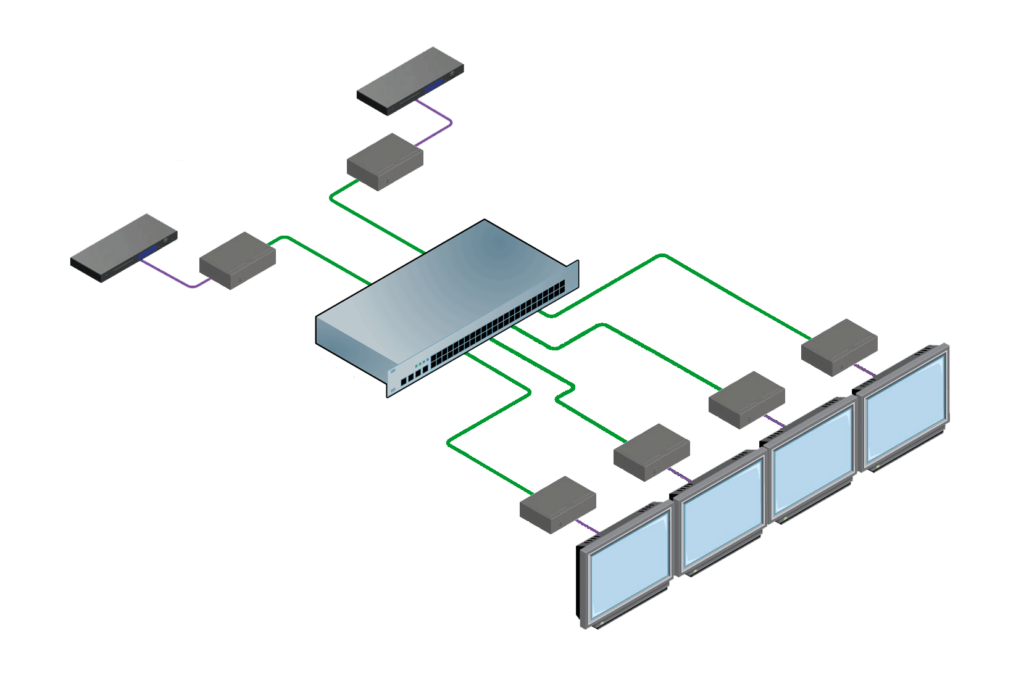

Pour transformer un signal HDMI ou DisplayPort en AVoIP, il faut aussi un extendeur : un émetteur côté source, un récepteur côté diffuseur. Sauf qu’ici, ils changent de nom. On parle d’encodeur (émetteur) et de décodeur (récepteur). L’encodeur transforme le signal HDMI en un flux IP. Le décodeur fait le contraire.

Il existe différentes solutions logicielles pour encoder et décoder un signal audio/vidéo. On les appelle des codecs, pour COdeur/DECodeur. Le boîtier émetteur/encodeur reçoit une source physique en entrée. Son signal passe par le codec pour être transformer en flux IP. Dans l’autre sens, le récepteur/décodeur reçoit le flux et il le décode pour le délivrer sur sa sortie HDMI ou DisplayPort.

Comme on parle de flux IP sur un réseau informatique, les boîtiers types extenders encodeur/décodeur peuvent être remplacés par des éléments réseaux. C’est-à-dire qu’un PC peut être un encodeur pour diffuser un flux à travers sa prise réseau. A l’inverse, un moniteur connecté au réseau peut être capable de recevoir et de décoder directement un flux IP pour l’afficher.

Matriçage virtuel via le réseau informatique

Entre un émetteur et un récepteur HDBaseT, il n’y a qu’un câble sans aucun autre appareil sur leur chemin. Ou éventuellement une matrice de distribution.

Entre un encodeur et un décodeur AVoIP, il y a un câblage réseau classique. Il peut donc y avoir des switch et un routeur sur le chemin. Ce sont justement eux qui vont jouer le rôle de matrice. Dans le cas de la vidéo sur IP, la matrice est infinie : un signal encodé peut être réceptionné par des dizaines et des dizaines de décodeurs. Et chaque décodeur a potentiellement accès à tous les flux AVoIP qui se promènent sur le réseau.

Le switch réseau doit être « programmable ». Ceci afin de lui indiquer justement les routes à mettre en place pour ne pas surcharger inutilement le réseau en envoyant des flux vers des appareils n’ayant rien demandé. Les switch réseau de niveau L2/L3 en sont capables. C’est-à-dire des produits assez courants que l’on trouve chez tous les grands fabricants.

Les différents codecs AVoIP actuels

Comme dans tous les domaines du monde de la technologie, il n’y a pas qu’une seule solution logicielle. Ce serait trop facile. Il existe différents codecs, concurrents et incompatibles entre eux.

Voici les principaux codecs actuels :

Il n’est pas possible de dire qu’un codec est meilleur qu’un autre. Il n’y a donc pas de solution miracle à ce jour. L’appel à tel ou tel codec va dépendre de leurs différentes caractéristiques. Un fabricant va choisir de développer une gamme autour d’un seul codec qu’il aura sélectionné selon ses besoins.

Les données caractérisant chaque codec sont les suivantes :

- Résolution : de la HD à la 8K avec ou sans HDR

- Espace colorimétrique (chroma subsampling) : 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4

- Taux de compression, compression avec ou sans perte

- Latence

- Débit nécessaire : Gigabit, 10GbE, fibre optique 20/40GbE

- Débit adaptatif selon la bande passante disponible

- Consommation électrique, complexité des composants, mémoire RAM nécessaire…

- Standardisation SMPTE, ITU, …

- Licence payante ou gratuite

Enfin, certains fabricants développent leurs propres codecs basés sur les solutions existantes. Cela rend leurs produits totalement propriétaire. Alors qu’un encodeur AV1, par exemple, est compatible avec le décodeur AV1 de n’importe quel autre fabricant.

Les futurs codecs AVoIP : VVC, EVC, LCEVC

Certains de ces codecs sont déjà ancien car ils ont nécessité de longues années de développement avant de parvenir à une standardisation. C’est le cas des H.264 et H.265 par exemple. Le VVC en est une évolution, il devrait d’ailleurs s’appeler H.266 lors de sa disponibilité à la fin de l’année 2020. Le MPEG-5 est l’un de ses futurs concurrents, avec différentes déclinaisons appelées EVC et LCEVC.

L’objectif de ces nouveaux codecs est avant tout de réduire la bande passante nécessaire sans impacter la qualité du flux vidéo. Le MPEG-5 annonce 30% de compression en plus pour un résultat identique au H.265.

Cependant, ces avancées technologiques s’accompagnent souvent de puissance de calcul en augmentation. Ce qui augmente mécaniquement la qualité et la quantité des composants, et ainsi le tarif final.

En conclusion, chaque fabricant sélectionnera toujours le codec présentant la meilleure combinaison qualité/latence/consommation/etc. à ses yeux. Ce qui contribue au développement de solutions concurrentes pour encore longtemps. Ne choisissez pas un codec en particulier, mais la solution répondant à vos besoins de distribution video sur IP.

Sources :

![[Dossier] 3 solutions modernes pour distribuer du HDMI](https://blog.eavs-groupe.com/wp-content/uploads/2017/11/3-solutions-distribution-hdmi.jpg)

![[Dossier] Petit état des lieux du SDVoE, standard de l’AV-over-IP](https://blog.eavs-groupe.com/wp-content/uploads/2017/12/sdvoe-alliance.jpg)